В 1940 году вышла в свет книга генерал-майора армии Василия Григорьевича Клементьева "Боевые действия горных войск". В ней офицер полностью расписал, как следует себя вести подразделениям в этой непростой местности. Среди прочего, он дал несколько любопытных советов: «Винтовка — мощное оружие в руках стойкого бойца. До 600 м одиночный огонь стрелка, хорошо владеющего винтовкой, является в горах наиболее действительным средством поражения живых целей, появляющихся из-за гребней отрогов, скалистых выступов, из лощин горных скатов и т. д. Автоматическую винтовку следует вручать только хорошо обученным стрелкам и снайперам, во избежание непроизводительной траты патронов, запас которых восстанавливать в горах особенно трудно.

В 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной войны (постановлением Государственного Комитета Обороны № 612 от 2 сентября 1941 г.) сформировано управление лыжной, горной и физической подготовки Красной Армии, на которое возложено общее руководство физической подготовкой в армии, а также формирование специальных воинских частей. Управлением было разработано «снаряжение для боя в горах», и «снаряжение для боя в Арктике».

Всего в РККА на этот момент было 36 горнострелковых полков. Для усиления Кавказской Краснознаменной армии и Туркестанского ВО, в состав горнострелковых дивизий вводились инженерные бригады. Началось формирование 1-го и 2-го легкого горнострелкового корпуса для Северного направления.Советские горные стрелки в годы ВОВ имели обмундирование и снаряжение , разроботанное еще в в 1920-начале 1930-х годов.

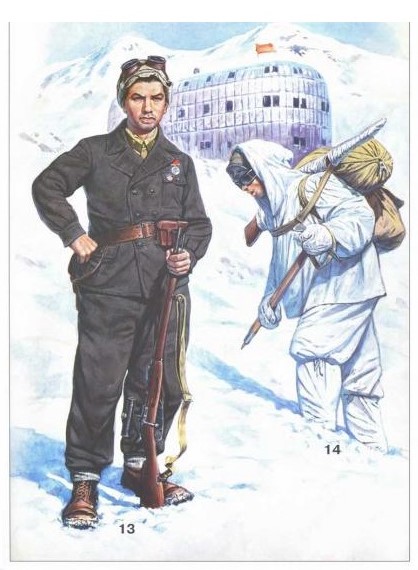

Шинель обр.1935г. Гимнастерка , брюки установленные для полевых войск покроя (полугалифе). Стандартные сапоги и ботинки с обмотками. Но опыт показал , что обмундирование совершенно не годится для боевых действий в горах.

В период боевых действий в Карпатах , бойцы сами вносили "поправки" в форму своей одежды: подвертывали и подшивали полы шинелей , обмотками обертывали только щиколотки ног , чтобы не перетягивать икры , охотно пользовались трофейными широкими, нигде не жмущими горными брюками , гетрами и непромокаемыми куртками.

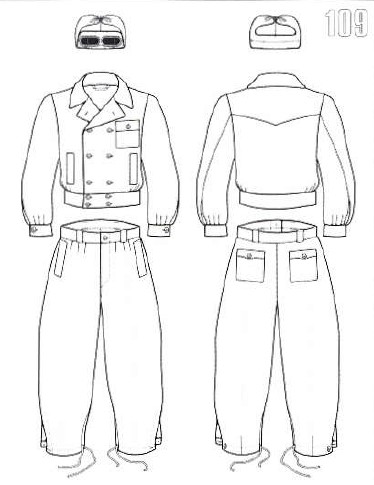

В то же время одним из основных элементов специального обмундирования являлись плотная брезентовая ветрозащитная куртка с капюшоном и горные брюки.В зимнее время горные стрелки носили ватную куртку образца 1941 года , которая была очень теплой , короткой , легкой и не связывала движений бойцов, или короткую двубортную куртку (бушлат), сшитую из шинельного сукна. Зимой обязательно надевали под куртку меховой жилет.

Ватные шаровары обр. 1941 года были также достаточно легки , мягки и теплы , но несколько стесняли движения в горах , поэтому вместе с курткой из шинельного сукна носились широкие горные брюки с манжетами внизу для ботинок. Нижнее белье , носки , портянки использовались , как правило, только фланелевые или шерстяные.

Для защиты рук от мороза использовались обычные стрелковые рукавицы , обшитые бараньей шкурой мехом вниз. При этом настоятельно рекомендовалось для удобства действий к рукавицам привязывать веревку, продернутую затем через оба рукава - тогда при стрельбе или преодолении крутых склонов их можно быстро сбросить, не боясь при этом потерять.

А вот какие шаги, по воспоминаниям А.М.Гусева (автора книги "Эльбрус в огне", которую можно без проблем найти в Сети), были предприняты командованием ЗакВО осенью 1942 года: " ...4 октября вместе с комиссаром дивизии П. Я. Сячиным мы поехали знакомиться с прибывшим к нам 1-м отдельным горнострелковым отрядом Закавказского фронта.

Знакомясь с отрядом, я был поражен его блестящей экипировкой.

Личный состав носил и особую форму: командиры — двубортный китель, лыжные брюки, горные ботинки; солдаты — лыжную куртку, лыжные брюки, горные ботинки. Форма эта была удобна, универсальна и отвечала всем требованиям техники движения в горах.

Комментарии

RSS лента комментариев этой записи